《医学影像设备学》是生物医学工程、医学影像技术等专业、人才培养体系中的主干课程。在实际教学过程中,由于大型医学影像设备价格昂贵且存在电离辐射、强磁场、射频辐射等危险,很难进行实际现场教学,本项目依托江苏省医学工程实验教学示范中心,江苏省医学影像综合训练中心,将虚拟现实技术引入PET-CT设备结构认知与故障分析综合训练的设计中,以厚基础,强技能为目标,培养学生掌握医学影像设备基本结构、原理及故障判断方法,具有医学影像设备相关的设计、开发、操作、维修的基本能力。

知识目标:掌握医学影像设备的基本结构、原理及故障判断方法;加强核心知识与前沿理论学习,拓展学生视野和宽广的跨学科知识。

能力目标:掌握运用“新工科”工程技术方法解决医学影像设备领域各种问题的方法和技能,培养学生实践与创新能力、自主学习的能力。

素质目标:具有医学影像设备相关的设计、开发、操作、维修的基本能力,成为符合新时代需求的医工结合复合型人才。

CT扫描实验原理:当X线球管和探测器围绕人体做圆弧或圆周相对运动时,X线球管产生X线束,对人体某部位一定厚度的层面进行扫描, 探测器接收到沿X线束方向排列的各体素吸收X线后衰减值的总和,用迭代方法求出每一体素的X线衰减值并进行图像重建,得到该层面不同密度组织的CT断层图像图像。

采用滑环技术,运用带状封闭环形的导电环和电刷配合形成一种导电结构,使得数据采集可以通过持续单方向多周次旋转获取。球管和探测器不受电缆长度限制,沿人体长轴连续匀速旋转,扫描床同步匀速递进,扫描轨迹呈螺旋状前进,可快速、不间断地完成容积扫描。

多层螺旋CT的特点是探测器多层排列,探测器采用高效固体稀土陶瓷材料制成,每个单元0.5~5 mm厚,薄层扫描探测器的光电转换效率高达99%,能连续接收X线信号。多层螺旋CT能高速完成较大范围的容积扫描,图像质量好,成像速度快,具有很高的纵向分辨率和很好的时间分辨率。

PET扫描实验原理:将发射正电子的放射性核素(如F18,碳11等)标记到能够参与人体组织血流或代谢过程的化合物上,注射到受检者体内后,通过PET探测器检测该核素在人体代谢中的分布情况,从而达到诊断的目的。

受检者体内分布的放射核素发射出的正电子在体内移动大约1mm后,与组织中的负电子结合发生湮灭辐射。根据放射性核素在人体内各部位的浓聚程度不同,湮灭反应产生光子的强度也不同,用环绕人体的γ光子探测器,可以检测到释放出光子的时间、位置、数量和方向,通过光电倍增管将光信号转变为时间脉冲信号,符合电路模块对其进行数据分类后,在图像重建计算机工作站进行图像重建,从而获得人体脏器的横断面、冠状断面和矢状断面的PET显像。

医学影像设备是当今医学领域发展较为迅速、结构较为复杂的大型医疗设备,该同名课程属于生物医学工程、医学影像技术等专业人才培养体系中的主干课程,但在实际教学过程中,由于大型医学影像设备价格昂贵且存在核辐射、电磁辐射等危险,很难进行实际现场教学,学生单纯借助书本型辅导材料导致学习过程单调,学习效率低下,欠缺实际操作经验。此外,传统围观教学中,学生无法直接观察到设备的内部结构,教学难以达到预期效果。

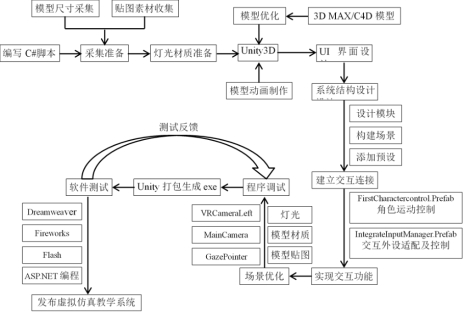

构建本系统前期需测量实物参数,团队在获得许可的情况下,于本校附属医院核医学科进行实地调研,获取设备外观图片,测量实物参数,观察PET系统结构和CT系统结构,重点观测探测器组件排列方式、球管外形、光电倍增管的电子倍增结构和X线探测器等重要结构。在获得记录许可的前提下,记录环形探测器数、闪烁晶体数、光电倍增管数、CT探测器采集单元数、球管尺寸等相关参数。以《医学影像设备学》作为理论基础,向多位专业工程师咨询设备的基本电路结构、基本操作、日常维护工作、常见故障的判断和解决方法以及定期养护等相关事宜,为后续工作积累原始资料。然后通过3ds MAX等建模软件搭建PET-CT设备三维模型,再将模型库导入Unity 3D软件中进行虚拟现实交互功能的开发,最后部署网络版发布。图1为系统开发流程图。

图1 系统开发流程图

以PET-CT设备的内部结构为基础,采用3ds max 软件对PET-CT的X线球管、准直器与滤过器、CT探测器、PET探测器等进行模型设计,使用Unity3D制作虚拟现实交互场景,通过三维动画的方式模拟展示工作原理以及案例故障。主要设计内容包括扫描床、PET-CT机架、X线球管、准直器与滤过器、CT探测器、PET探测器等核心要素进行三维模型的制作。利用虚拟现实技术对工作原理以及典型故障分子展开研究,实现虚拟现实交互功能场景的布置、功能按钮的设置和音频的播放以及动画的制作等功能的完善。

知识点:共 4个

1. PET-CT设备认知与巡检

2. PET-CT设备内部结构

3. PET-CT设备工作原理

3. 典型故障分析

内部结构与工作原理模块核心要素设计:

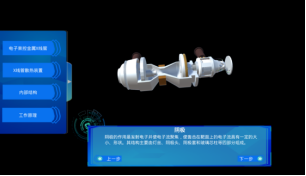

CT子模块分为X线球管、准直器与滤过器、CT探测器、CT滑环等结构讲解,例如进入X线球管可学习其内部结构:阴极、灯丝、偏转线圈、阳极、旋转靶面、马达等;CT探测器的内部结构展现,完成了将X线能量转换为电信号的重要功能,扫描获得的投影数据量与探测器的数目有关。滑环技术介绍:运用带状封闭环形的导电环和电刷配合形成一种导电结构,球管和探测器不受电缆长度限制,沿人体长轴连续匀速旋转,扫描床同步匀速递进,扫描轨迹呈螺旋状前进。

PET子模块分为PET探测器、水冷、高压、信号处理等模块,PET探测器结构学习:将闪烁晶体转换的γ光子转化为电信号并发大,再经过一系列电子线路完成信号处理与成像。进入相应模块即可进入内部结构的学习,通过阅读相关文字叙述了解其功能,并按照交互步骤逐步完成巡检流程并完成单元考核。

典型故障分析模块核心要素设计:

X线球管故障:通过实验场景还原故障现象:PET-CT重启正常进行球管预热时提示硬件终止扫描,无法曝光,引导学生进行故障分析与处理;

放射源故障:通过实验场景还原故障现象:PET-CT扫描过程中频繁提示PET重建计算机连接失败,无法扫描PET。引导学生进行故障分析与处理;

质控故障:通过实验场景还原故障现象:做PET质控时报错:视野内无放射源,引导学生进行故障分析与处理。

(1)学生交互性操作步骤,共 20步

步骤序号 | 步骤目标要求 | 步骤合理用时(分) | 目标达成度赋分模型 | 步骤满分 | 成绩类型 |

1 | 检查操作间相关设备 | 1 | 完成度 | 1 | ?操作成绩 ?实验报告 ○预习成绩 ○教师评价报告 |

2 | 检查操作间温湿度 | 1 | 正确性 | 1 |

3 | 检查操作间照明 | 1 | 完成度 | 1 |

4 | 检查PET-CT设备外观 | 1 | 完成度 | 1 |

5 | 检查激光定位灯 | 1 | 正确性 | 1 |

6 | 检查PET-CT供电电压 | 1 | 正确性 | 1 |

7 | 检查水冷机 | 1 | 完成度 | 1 |

8 | 检查PET重建计算机 | 1 | 完成度 | 1 |

9 | 检查检查室温湿度 | 1 | 完成度 | 1 |

10 | 检查检查室照明 | 1 | 完成度 | 1 |

11 | 正确设置操作间、检查室温湿度 | 2 | 每个数值填写正确 计1分 | 4 |

12 | 完成设备结构认知 | 5 | 完成度 | 4 |

13 | 完成CT部分结构认知 | 15 | 每个结构完成计2分 | 12 |

14 | 完成PET部分结构认知 | 10 | 每个结构完成计2分 | 10 |

15 | 完成设备结构认知检测 | 5 | 每个测验计2分 | 4 |

16 | X线管故障分析 | 5 | 根据完成度与错误次数得分,错误1次减1分 | 6 |

17 | X线管故障处理 | 5 | 根据完成度与错误次数得分,错误1次减1分 | 6 |

18 | 无法连接PET故障分析 | 5 | 根据完成度与错误次数得分,错误1次减1分 | 6 |

19 | 无法连接PET故障处理 | 5 | 根据完成度与错误次数得分,错误1次减1分 | 6 |

20 | 找不到放射源故障分析 | 5 | 根据完成度与错误次数得分,错误1次减1分 | 6 |

21 | 找不到放射源故障处理 | 5 | 根据完成度与错误次数得分,错误1次减1分 | 6 |

22 | 实验测验 | 20 | 每题2分 | 20 |

(2)交互性步骤详细说明

系统登录界面如图1所示,输入账号密码,点击登录进入系统主界面。

图1 系统登录界面

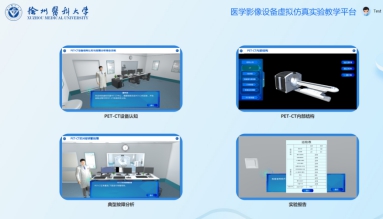

系统分为四个主要模块:PET-CT设备认知、PET-CT内部结构、典型故障分析和实验报告。分别点击四个模块可切换至相应场景进行相应实验操作。系统主界面如图2所示。

图2 系统主界面

模块一 PET-CT设备认知

PET-CT设备巡检:

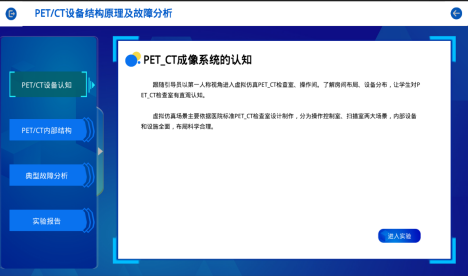

PET-CT设备认知模块界面如图3所示,点击右侧“进入实验”,进入PET-CT检查室,跟随PET-CT技师日常巡检过程中,认识PET-CT设备环境。

图3 PET-CT成像系统认知

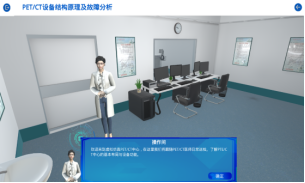

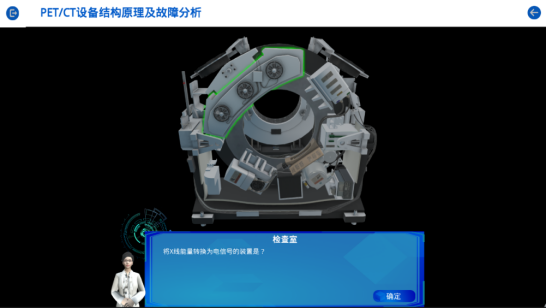

开展医疗设备周期性巡查和预防性维护保养的主要目的是为了保证PET-CT设备正常运转。巡查过程中对操作间(图4)、检查室(图5)PET-CT设备的电气安全进行检查,包括设备外观是否完好、各电源插座是否牢固、机房环境、温湿度、照明、PET-CT设备是否正常等。

图4 操作间 图5 检查室

巡查步骤如下:

检查操作台相关设备,CT重建计算机、主控计算机(图8)、图像处理工作站、医用图像显示器等;检查操作间温湿度(图6);检查操作间照明 ;进入检查室,检查PET-CT外观是否正常;检查定位激光灯;检查PET/CT供电电压(图 12);检查水冷机(图 13);检查PET重建计算机(图 14);检查检查室温湿度(图 7);正确设置检查室、操作间温湿度。

图6 操作间温湿度 图7 检查间温湿度

图8 控制面板 图9 CT探测器

图10 CT滑环 图11 PET探测器

图12 PET-CT供电 图13 PET水冷

图14 PET重建计算机 图15 心电监视器

实验思考

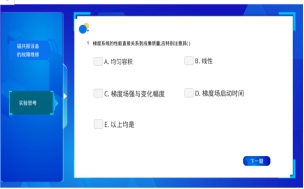

按流程完成操作间、检查室的巡检后,系统将进行认知测验,图16所示。用户需根据描述的设备功能选择出正确的设备。

图16 认知测验

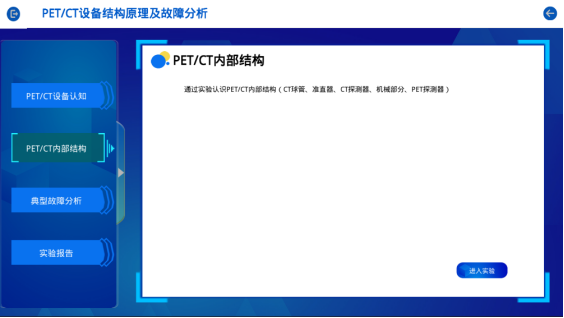

模块二 PET-CT内部结构

PET-CT内部结构模块界面如图17所示,点击“进入实验”进入实验场景,此模块分为CT球管、准直器与滤过器、CT探测器、PET探测器、机械运动装置五个模块。进入相应模块即可进入相应实验场景观察PET-CT各系统的主要结构并通过阅读相关文字叙述了解其功能,此模块旨在加深用户对PET-CT主要结构与功能的了解,为后续学习故障维修打下基础。

图17 PET-CT内部结构

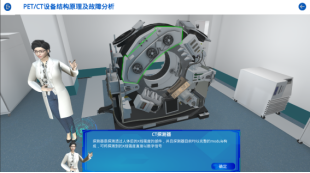

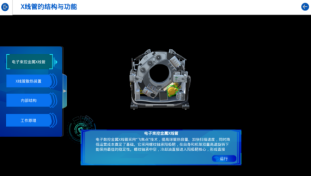

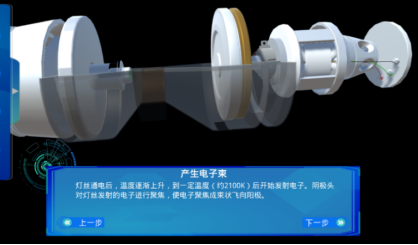

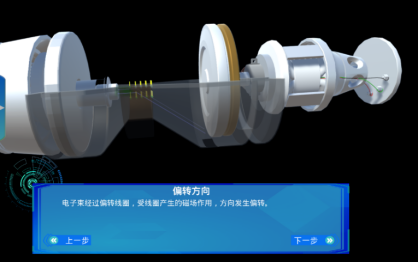

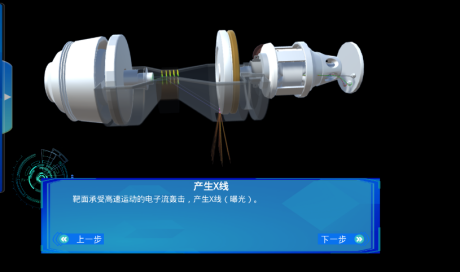

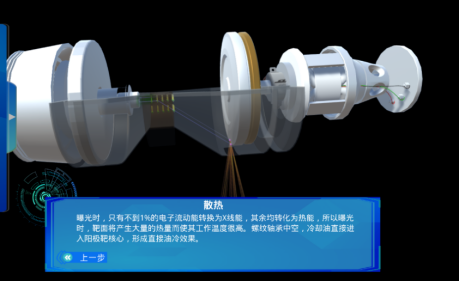

CT球管(X线球管)的结构与功能: X线球管为发射X线的装置,是CT设备的最关键的部件,只有当X线球管提供稳定高质量的X线,CT的功能才得以实现。内部结构:阴极、灯丝、偏转线圈、阳极、旋转靶面、马达。

图18 电子束控金属X线管 图19 电子束控金属X线管

图20 阴极 图21旋转阳极靶面

工作原理:

阴极灯丝通电受热(约2100k)发射电子。

2.电子在高压电场的作用下加速,经过偏转线圈产生的磁场,方向偏转。

电子轰击阳极靶面产生X射线和大量的热。

通过阳极靶面内的冷却油散热。

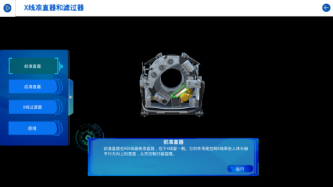

准直器与滤过器:

X线准直器用于限定X线束的形状。在CT成像设备中,X线准直器的作用主要有三点:1、限定成像的空间范围(断层厚度);2、降低患者的表面辐射剂量;3、减少进入探测器的散射线。

CT设备中准直器分为前准直器和后准直器。前后两组准直器必须精确的对准,否则会产生伪影。

图26 前准直器 图27后准直器

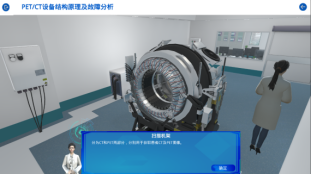

CT探测器:

CT探测器是将X线能量转换为电信号的装置,它由许多性能相同的小探测器单元排列而成,每个探测器对应着一束X射线。扫描获得的投影数据量与探测器的数目有关。多层螺旋CT通常采用多排探测器阵列,一周扫描可以同时获得多层CT图像。

图28 探测器阵列 图29 CT探测器

图30 探测器单元 图31后准直器

PET探测器:

PET探测器:将闪烁晶体转换的γ光子转化为电信号并发大,再经过一系列电子线路系统完成记录.

图32 PET探测器 图33符合探

机械运动装置:

机械运动装置主要由滑环、碳刷、检查床3个模块组成。

图34 滑环 图35 碳刷

图36 床板驱动马达及编码器 图37床体驱动马达及编码器

模块三 典型故障分析

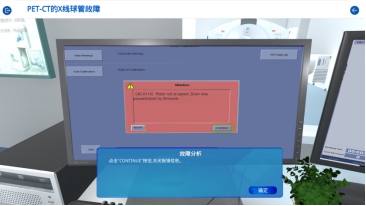

故障一 X线球管故障

故障现象:PET-CT重启正常进行球管预热时提示硬件终止扫描,无法曝光

故障分析:查看设备报错信息,高速电子束轰击阳极靶面前,需等待旋转阳极靶面达到预定转速,此报错信息提示阳极靶面未在规定时间内加速到预定转速。

故障处理:首先运行设备自带诊断软件测试结果是否正常,若提示失败需更换球管;在测试过程中可以进入扫描间听旋转阳极靶面旋转的声音,如无旋转加速的声音有可能长期磨损轴承损坏卡死,或听到阳极靶面加速旋转的声音但存在较大噪声,阳极靶面不能在预定时间内加速到预定转速,以上情况均需更换球管。

图38 X线球管故障分析界面

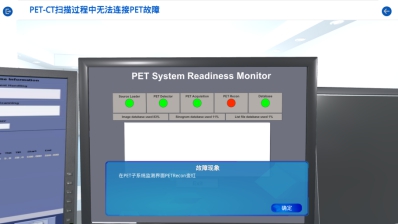

故障二 放射源故障

故障现象:PET-CT扫描过程中频繁提示PET重建计算机连接失败,无法扫描PET。

故障分析:PET-CT主机需要实时与PET重建计算机保持数据通讯,如果期间重建计算机出现故障,或者之间的网络连接出现频繁中断均会出现类似故障。

故障处理:首先运行重建计算机诊断未发现硬件方面报错,重建计算机与主控制台通过网络进行通讯,其需通过HUB转接,观察其HUB运行指示灯发现重建计算机运行指示灯时亮时灭存在异常,故清洁重建计算机网络接头后恢复正常。

图39 放射源故障分析界面

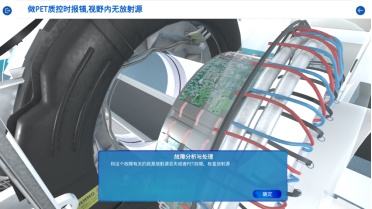

故障三 质控故障

故障现象:做PET质控时报错:视野内无放射源

故障分析:检查放射源外壳完好,用表面沾污仪测量其放射性活度也是正常。打开PET机架发现PAC板没电,机架内部高压电源风扇不转,重新插拔高压电源无反应,用万用表测量高压电源,输入电压正常,无输出电压,判断给PET供电的高压电源损坏。

故障处理:检查放射源外壳完好,用表面沾污仪测量其放射性活度也是正常。打开PET机架发现PAC板没电,每块PAC板上指示灯正常亮绿灯(故障时亮红灯)。

图40 质控故障分析界面

模块四 在线测试与实验报告

点击“在线测试与实验报告”模块,右侧界面出现在线测试子菜单,点击进入测试(系统随机从后台题库中抽取10道选择题),单击“下一题”,即可显示本题结果,若回答正确,则弹窗显示“回答正确”;若回答错误,则弹窗显示“回答错误,正确答案为 ”。完成在线测试后,点击实验报告子菜单,系统自动按照学生的的实际操作形成该学生在本实验中的各考察知识点的考核情况,由系统后台自动评判实验成绩并形成完整的实验报告。

图41 在线测试